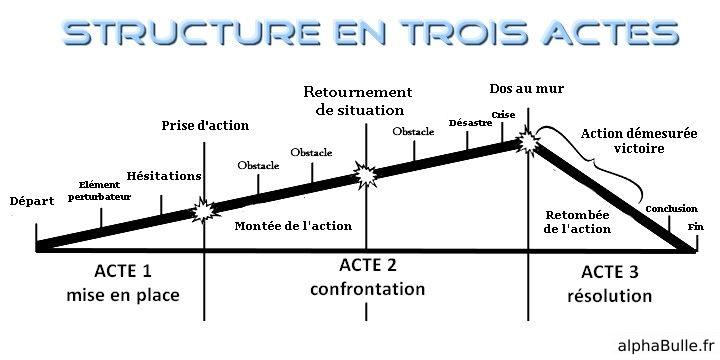

Dans un précédent article, je vous présentais la « narration en trois actes » : la structure narrative la plus classique que l’on rencontre dans la très grande majorité des histoires, incluant bien sûr les comics et BD. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite donc à lire l’article en question.

Dans le présent article, je vous propose d’aller un peu plus loin, en vous présentant quelques structures en 4 actes… ou 5 actes… ou même plus ! Voici les étapes que je vous propose :

Quatre actes

Si la narration en 3 actes est une base incontournable pour de très nombreuses œuvres, l’on peut parfois y adjoindre un 4eme acte. Globalement, soit ce quatrième acte bouscule les définitions des 3 actes précédents, soit il vient s’adjoindre à la structure en 3 actes.

Rebattre les cartes actes

Structurer une histoire en 4 actes se fait en réalité assez facilement : il suffit de partir d’une structure classique en 3 actes, puis de diviser l’acte II… en deux !

Comment passer de 3 à 4 actes ? Pour cela, il suffit de trouver un point médian à l’histoire dans le second acte, permettant donc de subdiviser l’ancien acte II en deux nouveaux actes distincts… Or, souvenez-vous, l’acte central contient déjà naturellement un tel point médian : il s’agit du pivot principal, un nœud dramatique présent dans la structure en 3 actes !

(Source probable)

Le schéma ci-dessus le montre plutôt bien : la structure en 4 actes apparait d’elle même lorsque l’acte II risquerait d’être trop long ou trop dense. Les actes de cette structures peuvent se résumer ainsi :

- Exposition

- Réaction et évolution

- Stratégie

- Dénouement

Les actes I et IV sont identiques à la structure en 3 actes.

L’acte II constitue une successions d’obstacles et d’épreuves dans lequel le personnage principal (archétype du héros) en découvrira plus sur son environnement, mais aussi sur lui-même. Principalement en réaction aux évènements, il s’améliore, s’accomplit, acquiert de nouvelles connaissances, mais rassemble également des amis (archétype de l’allié). Il se termine sur le pivot principal, qui inflige un réel coup dur au héros.

Dans l’acte III, les péripéties sont de plus en plus ardues, mais le protagoniste peut compter sur ses nouvelles capacités, ainsi que sur ses alliés. Il devient (plus ou moins) maitre des évènements en décidant de son chemin ou en mettant au point une stratégie. Il se dirige ainsi tout droit au climax de l’histoire, qui fait le lien vers l’acte IV.

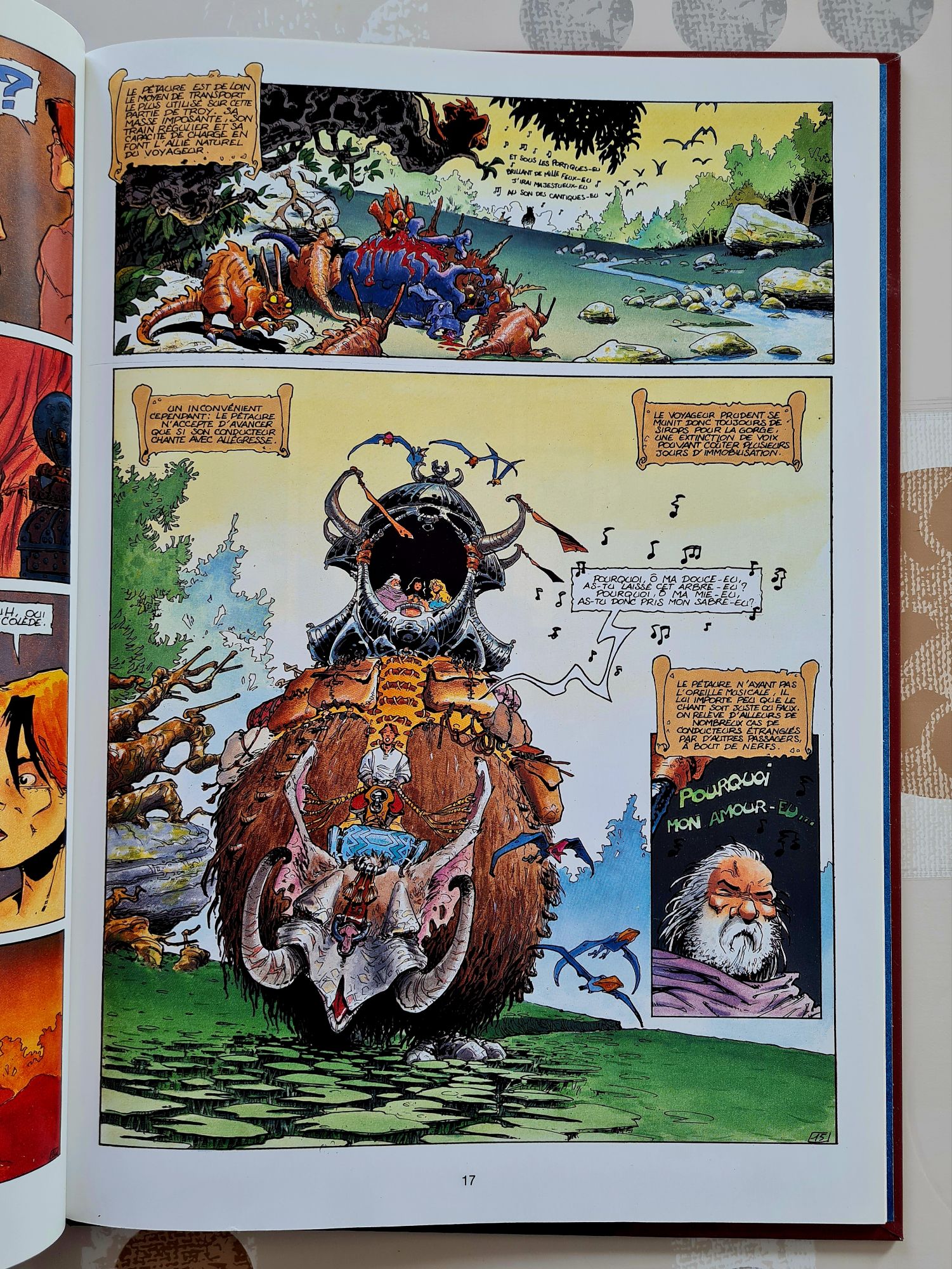

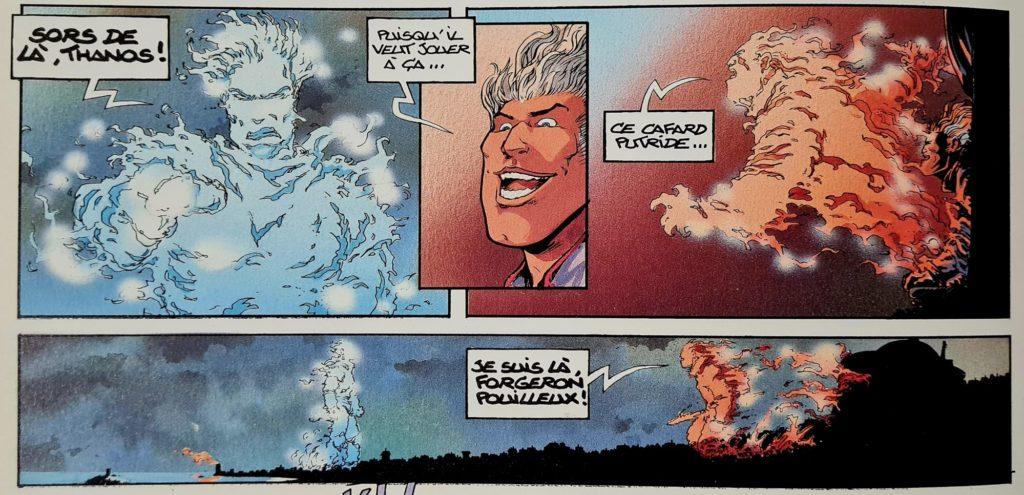

A titre d’exemple, je trouve que la saga de « Lanfeust de Troy » (8 tomes) illustre assez bien la structure en quatre actes :

| Acte | Contenu | Tomes |

|---|---|---|

| I | Découverte des pouvoir de Lanfeust, voyages locaux, découverte de Thanos (archetype de l’ombre). | 1 & 2 |

| II | Recherche de l’épée de Or-Azur, découverte des baronnies, combat contre Averoes | 3 & 4 |

| III | Vol de l’épée, invasion d’Eckmül, décision de trouver le Magohammoth | 5, 6 & 7 |

| IV | Retour à Eckmül, affrontement de Thanos | 8 |

Structure en 3+1 actes

Si le récit a suivi la structure en 3 actes, conservée dans sa version la plus classique, il arrive parfois qu’un quatrième acte soit ajouté malgré la résolution proposée dans l’acte III. Dans ce cas, un acte IV peut permettre de :

- Ajouter un arc scénaristique supplémentaire, orientant le héros vers de nouvelles péripéties en lien (ou non) avec les actes précédents. Exemple : le film La Stratégie Ender.

- Explorer les conséquences des trois actes précédents, pour le héros, ou des personnages tiers, ou des structures impactées par les actions du héros. Exemple : la saison 5 de la série Babylon 5.

Cinq actes

De la même que l’on peut réorganiser les 3 actes de base en 4, l’on peut également imaginer des actes plus petits autour d’une structure en 5 parties.

La pyramide de Freitag

Dramaturge allemand du XIXème siècle, Freytag propose un découpage en 5 actes qui reste une référence. Représenté par une pyramide, il propose une montée de la tension, puis une redescente de celle-ci sous la symbolique suivante :

Freitag propose donc ce découpage :

- Introduction : présentation des personnages, du cadre, du décor, de l’environnement, puis élément perturbateur (aussi appelé « complication ») ;

- Action croissante : montrée de la tension au travers de rencontres, de péripéties et d’affrontements ;

- Climax : point culminant de l’intrigue, affrontement central, pivot de l’histoire ;

- Action décroissante : la tension redescend, les conséquences du climax sont explorées, le protagoniste principal doit encore trouver des solutions, puis résolution ;

- Dénouement : fin de l’histoire, situation finale stable.

La pyramide de Freytag trouve son origine dans la dramaturgie : ainsi, sa seconde moitié « décroissante » ne correspond pas pas à tous les types de récits (même si l’on peut facilement l’adapter). De même, le dénouement (parfois appelle « catastrophe ») est supposé être tragique.

L’urgence de Rhimes

D’aprés Shonda Rhimes, réalisatrice, productrice et scénariste américaine, voici comment on peut caractériser les 5 actes d’une histoire :

- Exposition

- Tensions

- Cœur du conflit

- Urgence

- Dénouement

Bien que l’on puisse ergoter sans fin sur toutes les subtilités, considérons que les premiers et derniers actes sont similaires aux structures en 3 ou 4 actes. Ainsi, encore une fois, c’est l’acte central qui se trouve à nouveau divisé… cette fois en 3 parties.

A vrai dire, toujours en simplifiant un peu, les actes II et III sont très similaires à la structure en 4 actes : une montée de la tension, des découvertes et la rencontre d’alliés pour le premier ; puis un coup dur avant que les personnages ne se reprennent et ne mènent la danse jusqu’au climax pour le second. Notez qu’il est suggéré que le climax peut représenter la totalité de l’acte III.

L’originalité viendra que l’acte IV : la mise en place d’une forme d’urgence (compte à rebours, temps limité, course-poursuite…) permettant de relancer la tension narrative après le climax. Notez que cette notion de temps limité rejoint l’étape 10 du Monomythe (ou « Voyage du Héros », une autre structure narrative adaptée aux récits initiatiques).

Le schéma narratif de Greimas

Greimas est un linguiste et sémioticien français d’origine lituanienne, ayant vécu dans la première moitié du XXe siècle. Il propose d’analyser (et éventuellement créer) une histoire suivant deux schémas : le schéma narratif et le schéma actantiel. Nous reviendrons sur le second dans un futur article.

Son schéma narratif se découpe en 5 étapes :

- La situation initiale

- L’élément déclencheur

- Les péripéties

- Le dénouement

- La situation finale

Ici, l’on pourrait noter que l’acte II est souvent considéré comme un nœud dramatique – le point de non-retour – et non un acte à part entière. D’ailleurs, cet acte se nomme « élément déclencheur », à ne pas confondre avec l’élément perturbateur (qui est lui-aussi un nœud dramatique).

A l’inverse, le final est décomposée en deux actes, faisant de la situation finale un acte également à part entière. Ainsi, le découpage en 5 actes de Greimas se trouve un peu décalé par rapport à celui de Rhimes ci-dessus.

Correspondances entre les actes

Au risque de me prendre quelques tomates dans la figure, je dirais bien que tout cela est assez théorique, et ne forme pas une science exacte. Toutefois, ce sont autant d’outils qui permettent d’analyser une histoire, une BD, un comics… De cette manière, le lecteur peut comprendre la démarche de l’auteur, mais aussi retenir les types de narrations qui lui parlent le plus.

Ainsi, en forçant un peu (mais pas trop quand même), il me semble possible de trouver des correspondances entre ces différentes structures narratives, des 3 actes de la structure de base aux 12 étapes du monomythe :

| 3 actes | 4 actes | Freytag | Rhimes | Greimas | Monomythe |

|---|---|---|---|---|---|

| I. Exposition | I. Exposition | I. Exposition | I. Exposition | I. Situation initiale | 1. Monde ordinaire 2. Appel à l’aventure |

| I. Exposition | II. Réaction & évolution | II. Action montante | II. Tensions | II. Élément déclencheur | 3. Refus de l’appel 4. Mentor 5. Seuil |

| II. Confrontations | III. Stratégie | III. Climax | III. Cœur du conflit | III. Péripéties | 6. Épreuves 7. Approche de la caverne 8. Ordalie 9. Récompense |

| (II. Confrontations) | n/a | IV. Action descendante | IV. Urgence | n/a | 10. Route de retour |

| III. Dénouement | IV. Dénouement | V. Dénouement | V. Dénouement | IV. Dénouement | 11. Résurrection |

| III. Dénouement | IV. Dénouement | IV. Dénouement | IV. Dénouement | V. Situation finale | 12. Retour avec l’élixir |

Ainsi, si j’ai pris l’exemple de Lanfeust ci-dessus pour illustrer la structure en 4 actes, notez que je l’ai également employé en exemple dans mon article sur le Voyage du Héros, ce qui le rend donc aussi naturellement compatible avec la structure en 3 actes. Pas une science exacte, je vous dis…

Autres structures…

Notez que les structures narratives que j’aie évoquées ci-dessus sont adaptées aux récits centrés sur un personnage (ou un petit groupe de protagonistes) : c’est globalement ce que l’on appelle la narration psychologique. L’on suit ainsi l’avancée du personnage principal, tant physiquement que symboliquement. A titre personnel, je pense que j’ai une préférence pour la structure en 4 actes, qui permet de segmenter facilement le récit de manière logique, conserver le climax plutôt vers la fin, tout en évitant le grand mélange d’un acte central trop fourre-tout... Si je devais un jour écrire des récits, c’est sans doute sur cette décomposition que je m’appuierais en premier lieu. Et vous ?

Bien sûr, à l’inverse, nous pouvons trouver d’autres modélisation des récits, d’autre façon d’aborder la construction d’une histoire…

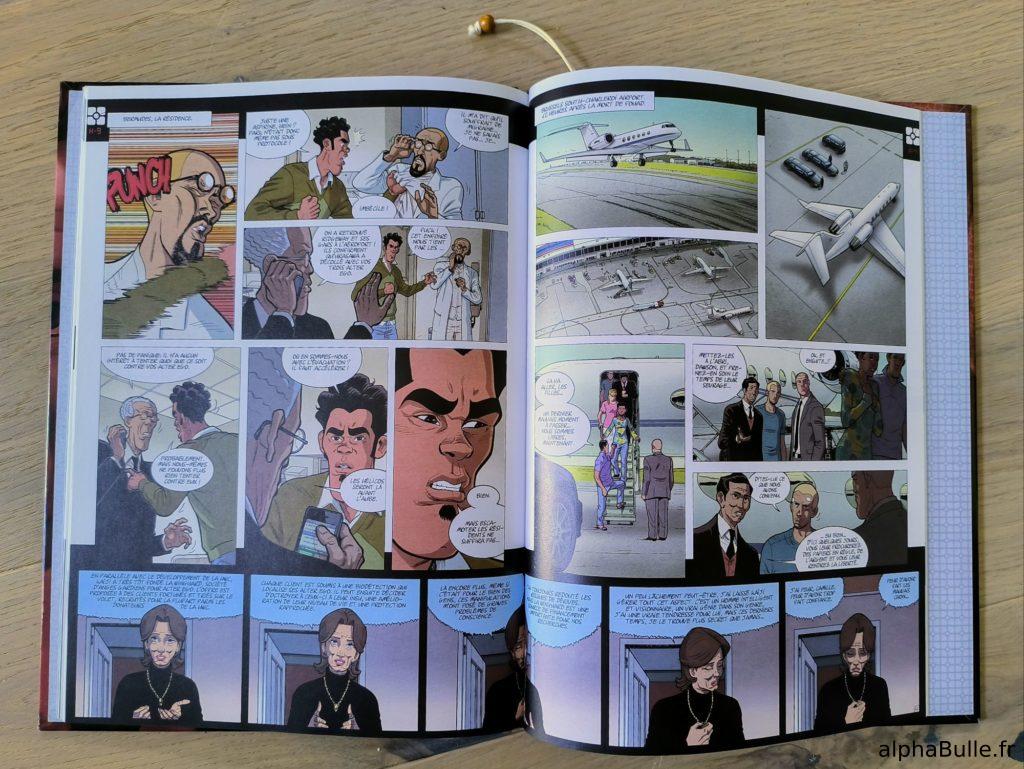

Ainsi, par opposition à la narration psychologique évoquée plus haut, l’on peut mentionner la narration sociologique, qui suit l’évolution de la situation de manière générale, macroscopique, souvent au travers des yeux de plusieurs personnages. C’est typiquement le cas de l’excellente série Alter Ego, par exemple.

Aussi, et pour compléter le schéma narratif de Greimas, ce dernier propose un schéma actanciel. Je reviendrai sur celui-ci, qui établi également le lien avec la notion d’archetypes sur laquelle je m’étendrai également dans un futur article.

D’autres travaux proposent également d’autres modèles, tels que ceux de Polti, de Propps ou de Dramatica. J’y consacrerai là-encore de futurs articles…