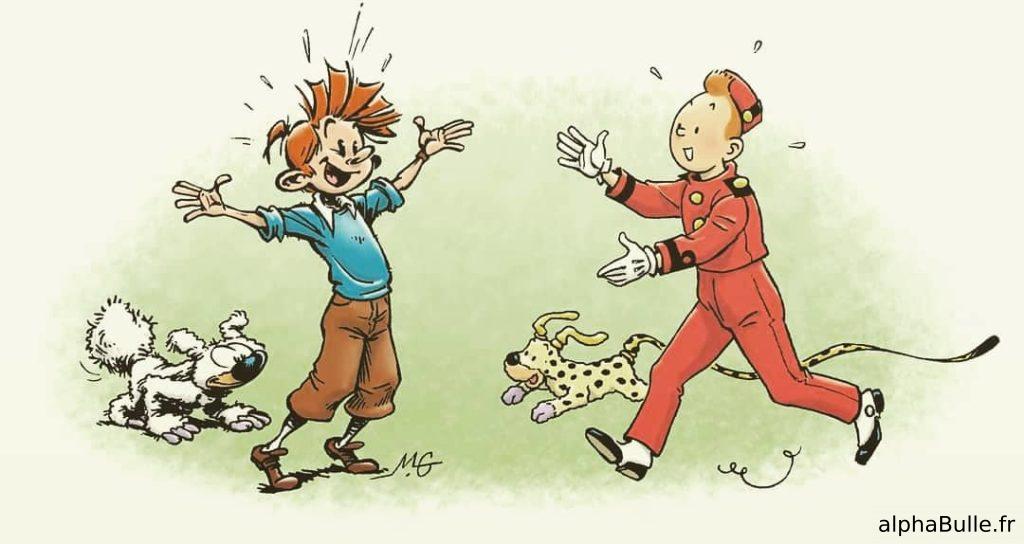

Entre les années 1940 et 1960, deux écoles graphiques majeures ont façonné le paysage de la bande dessinée franco-belge : l’école de Bruxelles, incarnée par la ligne claire d’Hergé, et l’école de Marcinelle, portée par le style atome de Jijé et Franquin. Ces deux courants esthétiques et narratifs (qui portent les noms de leurs lieux de naissance), sont apparus dans des contextes éditoriaux différents (le Journal de Tintin pour le premier, Spirou pour le second) et proposent des approches relativement divergentes en matière de graphisme, de ton et de narration.

Aujourd’hui, je vous en propose une petite comparaison…

L’école de Bruxelles : la rigueur au service de la lisibilité

L’école de Bruxelles, également désignée sous le terme de « ligne claire », se distingue par sa volonté de lisibilité. Popularisée par Hergé (Tintin) et perfectionnée par des auteurs comme Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer) , elle repose sur une certaine économie graphique : traits nets, absence d’ombres, aplats de couleurs, et bulles rectangulaires.

Le découpage reste classique, privilégiant les plans continus et une composition régulière. Cette mise en scène sert un propos souvent réaliste, voire sérieux, où l’aventure se double d’une quête de précision documentaire. Ce style vise à « effacer » l’auteur au profit d’un récit clair, presque « objectif », où chaque élément visuel est au service de l’histoire.

L’école de Marcinelle : énergie, mouvement et modernité

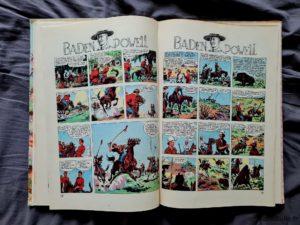

À l’opposé, l’école de Marcinelle revendique un dynamisme graphique et narratif. Surnommé « style atome », ce courant initié par Jijé puis popularisé par Franquin (Gaston), Morris (Lucky Luke) ou Peyo (les Schtroumpfs), emploie des bulles rondes, des ombrages marqués, des dégradés ou cell-shading, et une composition plus libre et irrégulière.

L’univers graphique y est caricatural, parfois futuriste, souvent fantaisiste. Le ton se veut résolument moderne et humoristique, plus en phase avec les préoccupations de la jeunesse d’après-guerre. Le récit s’affranchit des conventions réalistes pour explorer des mondes burlesques, rythmés par des changements constants d’échelle et de tempo visuel.

Tableau comparatif

Bien sûr, les deux écoles ne sont pas totalement étanches, et le sont désormais de moins en moins. Mais pour fixer les idées, voici un petit tableau comparatif :

| Éléments | École de Bruxelles | École de Marcinelle |

|---|---|---|

| Surnom | Ligne claire | Style atome, ligne sombre |

| Journal | Tintin | Spirou |

| Bulles | Rectangulaires | Rondes |

| Narration et ton | Réaliste, sérieux, classique | Fantaisiste, moderne, enjoué |

| Style de dessin | Crédible, voire réaliste | Caricatural, moderniste, futuriste |

| Ombres | Absentes | Présentes |

| Couleurs | Aplats | Dégradés ou cell shading |

| Hachures | Non | Éventuellement |

| Composition | Normée, classique, régulière | Irrégulière, audacieuse |

| Découpage | Plans continus | Changements de valeur de plan |

| Exemples | Tintin, Blake et Mortimer | Astérix, Spirou, Lucky Luke |

| Maîtres | Hergé | Jijé, Franquin |

| Auteurs | Edgar P. Jacobs | Morris, Peyo, Will, etc. |

Ajoutons que les dénominations de ces deux écoles furent postérieures à leurs apparitions.